陜西特色小吃——涇陽穰合

涇陽縣,隸屬于陜西省咸陽市,位于陜西省中部,涇河之北,“八百里秦川”的腹地,是中華人民共和國大地原點所在地,東與三原、高陵區交界,南與咸陽市渭城區接壤,西隔涇河與禮泉縣相望,北依北仲山、嵯峨山與淳化、三原縣毗鄰。

涇陽位于涇河之北,古以水之北為陽,涇陽由此得名,其名最早見于《詩經》。涇陽縣是中國四大民間傳說之一《柳毅傳書》的發生地,先后走出了吳宓、雷抒雁、李若冰、白描等許多學者、作家和詩人 。

涇陽崇文塔

提起涇陽美食,來自西安唯典陜西小吃培訓中心的小編覺得,穰合當數第一,在關中農村它可是有“火腿腸”鼻祖的美稱,涇陽穰合大凡過誰家過事都少不了這道菜。在涇陽當地有一句俗語叫"無穰饸不成宴席"之說。但說來也怪,穰饸到底該怎么寫,也沒有統一。穰饸、rang耠、讓饸、讓和,寫法不一。但其本意軟活,以軟綿筋香為特點,這點卻是一致的。來自西安唯典陜西小吃培訓中心的小編個人把這道菜名字理解為釀饸,釀為制作這道名吃的工藝,饸為多種食材在一起。也有叫讓饸的,說意思是軟活。至今這道菜的名字只為音譯,未有定性!在涇陽做這道菜的人很多,百姓家逢年過節也都會制作一些,下酒,零吃,主食都可以。

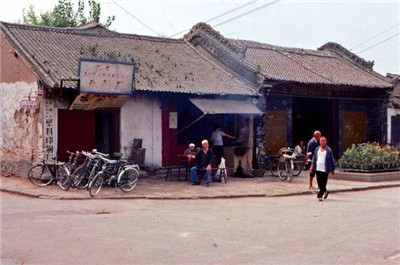

《那年花開月正圓》的周家大院也在涇陽

關于穰饸的起源就高端大氣,幾個版本都與名人有關。傳說戰國時,在涇陽縣云陽蔣村附近,秦國建有驛站(也有說是行宮),里面有一座三尖門監,是御用監獄,專門關押重要的政治犯,守衛森嚴與世隔絕。相傳秦始皇長子扶蘇就在此關押過。他因反對秦的暴政被秦始皇關押于此,但卻深得當地百姓愛戴。監獄的飲食要由家屬提供,附近群眾便自發到獄中探望。獄卒不許帶肉食入內。老百姓就想了一個辦法:將冷饃揉碎,將肉切成肉末,然后拌合在一起蒸熟后送去。獄卒檢查時看到如此東西,嘗了一口問道:“這是什么東西,還穰饸的很?”帶頭的群眾隨口答道:“這就叫穰饸”。公子扶蘇吃到了肉,而“穰饸”從此成名。據說,穰饸成為世界飲食歷史上最早的火腿腸。

穰饸雖是涇陽獨有的美食,但卻難見史書記載。直到清朝末年,涇陽穰饸才名聲大振。1900年, 慈禧太后倉皇逃到西安,吳家寡婦護國有功,被慈禧認作干女兒,并封為"一品夫人"。吳周氏為表敬意特意聘請涇陽當地名廚來到西安,為慈禧太后烹飪涇陽地方美食。慈禧太后吃后覺得其中一位名為楊貴財的廚子做的那道菜非常好吃,于是她就問那道菜的菜名。楊師傅就回答到:"這道菜叫穰饸"。從此穰饸高端大氣的出現在皇家餐桌上。

富家大戶也把穰饸作為款待嘉賓的美食。據說, 清末時涇陽縣社樹村里大戶劉家有個后生叫劉福生,此人風流儒雅精到書畫,年輕時一個人跑到四川雅安做起了買賣,有一天劉福生無意間碰見了到雅安辦事的于右任先生,兩人相見恨晚。數年后于右任功成名就,回三原老家時,專程上門拜訪了劉福生。見貴客上門劉福生激動萬分,立刻捧出祖上秘制的食品款待于老,于右任品嘗后連連稱道"穰饸,穰饸",從此劉家這道秘傳小吃就在民間流傳開了。

其實涇陽的穰饸并不難做,閑暇時不妨做做。用雞蛋和面粉攤成薄餅,然后將豬肉末、碎饃渣、蔥姜絲做成的餡,再用攤好的雞蛋薄餅卷成圓柱狀放到籠中蒸,蒸熟后,蘸點醋水,柔軟可口,老少皆宜。

下面來自西安唯典陜西小吃培訓中心的小編就教大家做這道菜

材料:

豬肉(喜歡瘦些的用前腿,肥的用五花)、雞蛋、饃花(干饃打碎)蔥沫、姜沫、雞精、味精、鹽、調料粉(十三香就行)

流程:

1、雞蛋里先放調料、蔥、姜,打蛋器打勻。

2、倒入肉和饃花拌勻,這就成餡子了,制作主要是配比,出來比餃子餡略軟些,不夠軟加雞蛋,如果稀了加饃花。

3、取新雞蛋順著一個方向攪動,煎好雞蛋皮,雞蛋皮切開兩半。

4、把稀稀的面糊水抹一層在蛋皮上,然后把餡鋪上,卷好。

5、上籠,大火蒸一個小時。

6、就可以吃了,西安唯典的小編覺得涼著些的好吃。

想了解和學習正宗陜西小吃的朋友可以關注微信:18109282056,來自西安唯典陜西小吃培訓的小編會不定期的發表一些陜西傳統小吃的做法技巧或者簡介,感興趣的朋友可以聯系西安唯典學小吃喲,小編以前也有很多文章介紹過各種小吃技術、配方、設備、文化、歷史的!

推薦資訊

- 小吃培訓行業潛規則,如何識破小吃培訓的各種騙人陷阱?2024-05-28

- 唯典小吃創業云課堂新上線項目《屈原饃》2022-06-05

- 唯典小吃創業云課堂新上線項目《麻醬寬粉》2022-05-09

- 唯典小吃創業云課堂新上線項目《陜西八大碗-夾沙肉》2022-04-25

- 唯典小吃創業云課堂新上線項目《陜西八大碗-八寶甜飯》2022-04-25

- 唯典小吃創業云課堂新上線項目《槐花老鴰撒》2022-04-20

- 唯典小吃創業云課堂新上線項目《炒涼皮》2022-04-08

- 唯典小吃創業云課堂新上線項目《芥末》2022-04-01

- 唯典小吃創業云課堂新上線項目《烤生蠔》2022-03-30

- 唯典小吃創業云課堂新上線項目《釀皮子》2022-03-29

美食文化

更多>>

- 涼皮也分好多種,是米皮、面皮、釀皮還是搟面皮?看完這張圖就全明白了!

- 特色小吃培訓

- 熱度:

- 查看詳細

- 最全陜西涼皮種類,想學習技術的聯系西安唯典!

- 特色小吃培訓

- 熱度:

- 查看詳細

- 如何區分西安涼皮,秦鎮米皮,漢中面皮?

- 特色小吃培訓

- 熱度:

- 查看詳細

- 過去做肉夾饃打餅的師傅為什么總敲案板?

- 特色小吃培訓

- 熱度:

- 查看詳細

- 西安肉丸胡辣湯的歷史和起源,肉丸胡辣湯培訓

- 特色小吃培訓

- 熱度:

- 查看詳細

- 岐山臊子面的歷史簡介,岐山臊子面培訓

- 特色小吃培訓

- 熱度:

- 查看詳細

- 投資額:千元創業

- 熱度:

- 查看詳情>>

- 投資額:千元創業

- 熱度:

- 查看詳情>>

- 投資額:千元創業

- 熱度:

- 查看詳情>>

- 投資額:千元創業

- 熱度:

- 查看詳情>>

- 投資額:千元創業

- 熱度:

- 查看詳情>>

- 投資額:千元創業

- 熱度:

- 查看詳情>>

- 創業學院

- 項目選擇

- 店面選址

- 為什么有些人開小吃店或者擺攤賣小吃不能成功!

- 蟹黃鍋巴雞為什么會火起來!

- 新冠疫情期間做小吃前景怎么樣?

- 賣涼皮是擺攤還是開店好呢?

- 最為暴利的面西安網紅剁椒面

- 怎么開一家剁椒面館?新手怎么開面館?

- 開小吃店專做外賣的注意事項

- 怎么開一家肉夾饃店

- 怎么開面館?怎么開好面館?

- 開家小吃店,選加盟、實體店、烹飪學校還是小吃培訓學校?

我要學技術(留言后專人第一時間快速對接)

已有累計 6800+ 企業及個人通過我們培訓開始了創業項目